近年、解体工事件数は増加傾向でありますが、一方で解体工事はニュースなどでも報じられている通り、災害発生件数も増加傾向であり、残念ながら重大な災害につながってしまうケースも多くあります。

To-KAIでは、これまで経験したデータをもとに安全対策を明確化し、ルール化しており、日々アップデートして、より精度の高い対策に取り組んでおります。

特に施工計画が重要であり、計画が不透明のままいざ着工してしうまうと、場当たり的な作業になってしまい、災害に繋がる要因であると考えております。

「段取り八分」という言葉の通り、施工計画があって施工現場となります。

粉塵・環境 対策

-Measures-

解体対象構造物によって様々な対応を行います。

以下の仮設養生を状況に応じて用いる事で、粉塵の飛散や破片などの飛来、工事中の騒音を抑制させます。

| 構造物 | 使用仮設養生 | 特徴 |

| 鉄筋コンクリート(RC造) 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC造) | 防音パネル | コンクリート構造である為 強固なパネルを使用 |

| 鉄骨(S造) | 防音シート | 鉄骨解体時は騒音が発生しやすい為、遮音性の高いシートを使用 |

| 木造(W造) | 防炎シート | シートが軽いため設置費用軽減や、防火性が高いシートを使用 |

また、散水養生も構造物に合わせた手法を用いて実施致します。

重機オペレーターは細心の注意を払いやさしい操作を心掛け、作業による振動を極力抑制するよう務めます。

発生材の搬出時は、車両による交通の妨げや、接触事故、道路汚染など十分に配慮し、計画的に搬出します。

散水で使用する高圧ホース

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。

施工計画

-Plan-

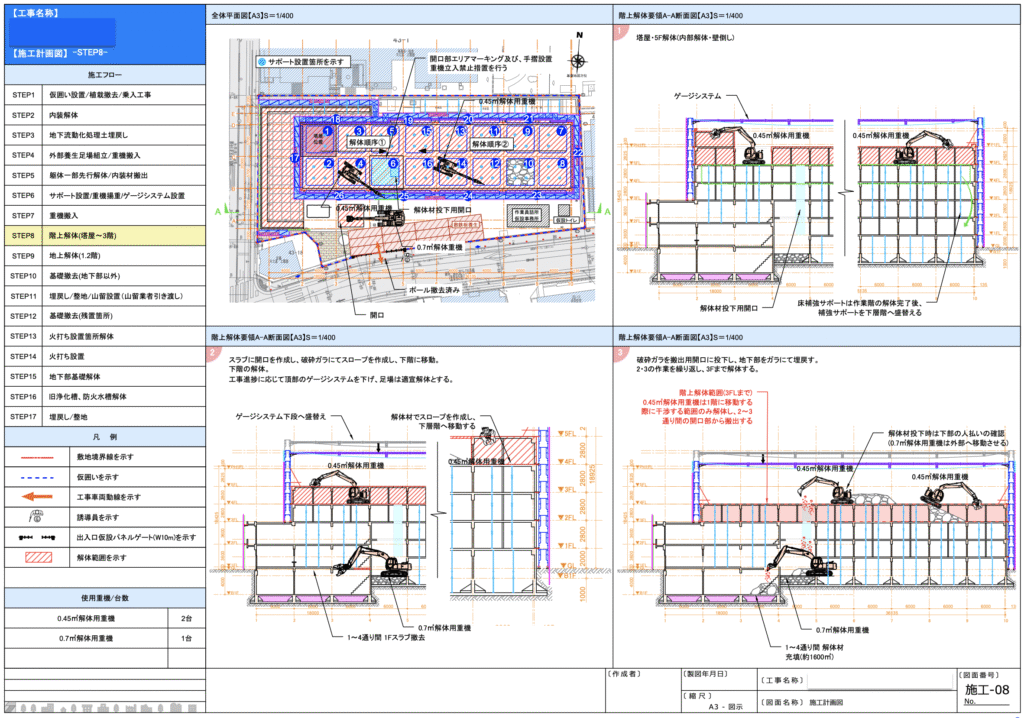

施工図は「建物を解体するための説明書」という役割があり、施工図をもとに作業します。 また、木値工事現場では多くの作業者に加え、専門工事業者も業務に携わります。 施工図を見ればどのような建物をどのように解体するのかわかるため、関係者全員で情報の共有が可能です。

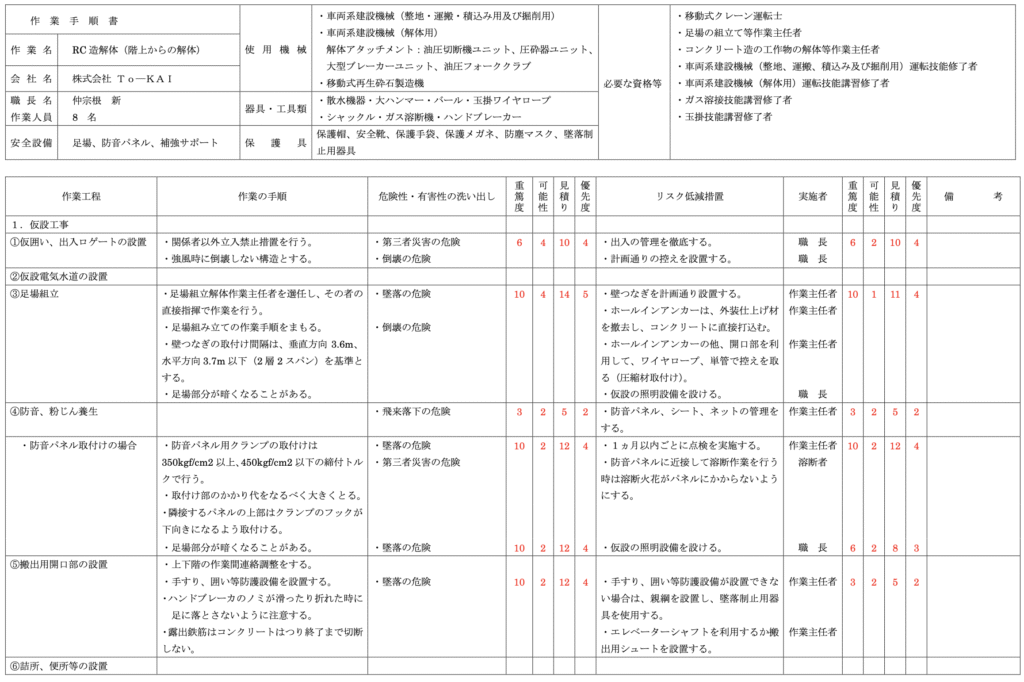

作業手順書は、従業員すべてが質の高い作業工程を再現できるようにすることです。 作業手順書を読めば、誰もが同様の成果を得られるように、読み手目線で分かりやすく記載することが重要です。 手順書の内容が読み手にとって分かりにくいと、個々人の理解に差異が生じ、作業の再現性が乏しくなってしまいます。

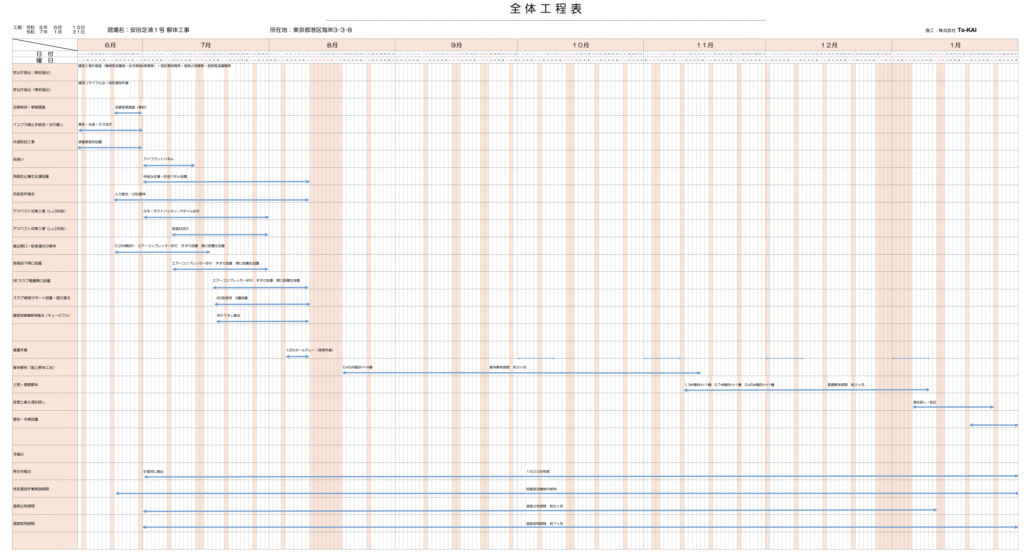

作業の予定や進捗を見える化することで、工程を滞りなく進行することであり、工事を行ううえでは欠かせません。 工程表の作成は、各工程の予定や進捗状況の認識が可能なだけではなく、管理者が工事全体を把握しやすくなり、作業効率の向上につながります。